中文

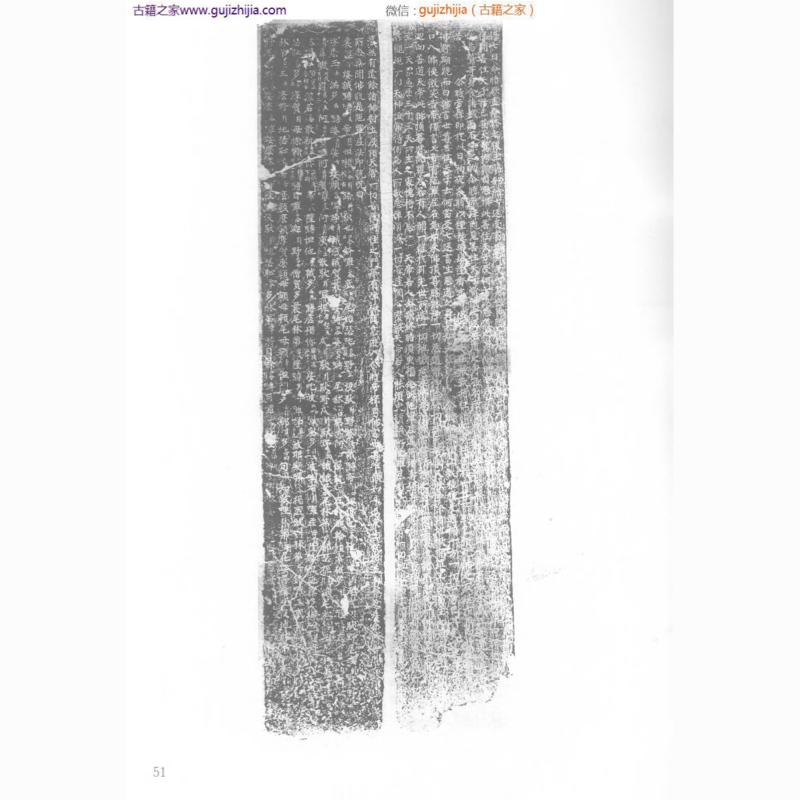

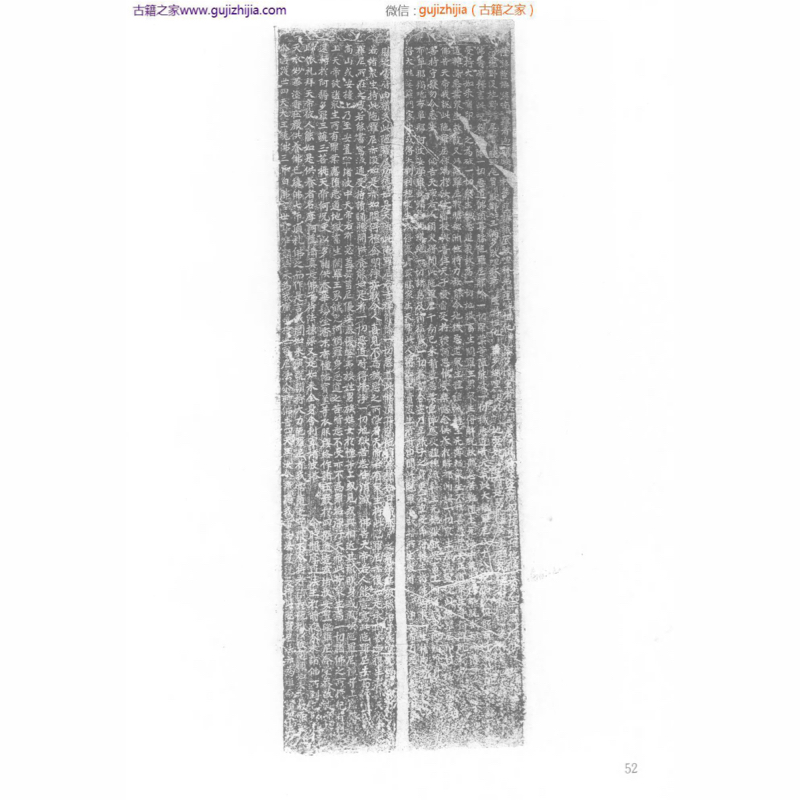

五代长兴四年化度院陀罗尼经幢

经幢是唐代出现的一种独特的佛教石刻形式,流行于唐至宋元时期,由幢座、幢身、幢顶组成,一般作八角形,幢身上篆刻经文,经文内容以佛教密宗的《佛顶尊胜陀罗尼经》为主。唐代是中国佛教发展的高峰,这一时期佛教完成了中国化进程,出现了独立的佛教宗派,密宗正是其中一支,许多密教经典在此时被翻译出来。陀罗尼经篇幅不长,神力广大,对信众有很大的吸引力,很快在民间流传开来,也直接促成了经幢在唐帝国各地广泛树立。我们面前的正是一件残断的经幢幢身,原出土于西兴化度院,后一直存放于萧山祇园寺内。八面形,每面都满刻文字,因年代久远文字已经模糊,仔细辨认还能看到第一面刻着《佛顶尊胜陀罗尼经序》,第二面至第七面皆刻《佛顶尊胜陀罗尼经》,第八面则刻《建化度禅院宝幢记》,其中记载了“长兴四年癸巳三月二十六日,起复吴越四面都统、镇海、镇东等节度使、检校太师、守中书令钱元瓘记。”通过这些铭文,我们就知道这件石经幢正是五代后唐长兴四年,也就是公元933年,吴越国文穆王钱元瓘建成化度禅院时所立。西兴是浙东运河的起点,钱塘江的重要渡口,交通要冲,市镇繁荣。吴越王在此建立寺院,是唐安国禅师的重要道场,兴盛一时,往来渡江之人常休憩于此,故有“接待院”之称。值得一提的是,以“钱镠”署名的文物存世较多,而署“钱元瓘”之物则极少,所以此经幢弥足珍贵。同时,这件经幢还透露出另一个历史小知识,大家知道吗,文穆王钱元瓘其实是长兴三年继位的,但铭文中却没有称他为“吴越王”或“吴越国王”,而是以藩位称呼他。这是因为五代时期,吴越国虽据守一邦,却依然奉中原为正朔,而中原朝廷对各藩国的册封是有区别的,当时的后唐政权只封刚继位的钱元瓘为镇海、镇东等军节度使,到长兴四年七月才册封他为吴王,后来又册封为吴越王,等他称吴越国王时已经是后晋天福二年(937年)的事了。所以这件经幢建立于长兴四年三月,此时的钱元瓘自然不能称王了。一件残断的经幢不仅是当时佛法传播的重要见证,也可以揭示出时代背景、历史事实,这正是文物研究的重要意义!

- 中文

- English

- 粤语

- にほんご

- 한국어

- Français

- español

- ภาษาไทย

- اللغة العربية

- Русский язык

- Português

- Deutsch

- Italiano

- Ελλάδα

- Dutch

- Polski

- Български език

- Eesti keel

- Dansk

- Suomi

- Čeština

- limba română

- Slovenščina

- svenska

- Magyarország

- 繁体中文

- Tiếng Việt

- བོད་ཡིག

- Монголулс